目次

営業資料は相手に製品やサービスを知ってもらうだけでなく、実際に購入したいと思わせる大切なものです。

営業資料の仕上がり具合により、成約率は変わるといっても過言ではありません。

しかし、営業資料を作ろうと考えている方の中には「作り方がわからない」「わかりやすい資料作りのポイントが知りたい」という方もいるでしょう。

そこで本記事では、営業資料の作り方やデザインのポイント、無料のテンプレートなどを紹介していきます。

営業資料の作り方

営業資料を作るには手順があります。

何も知らないまま作り始めると、途中でやり直したり、最悪の場合、最初から作り直さなければならなくなったりしてしまいます。

営業資料の作り方を解説していくので、しっかりチェックしてください。

営業資料の作成前の準備

営業資料を作成する場合、まずは準備を行いましょう。

準備をしっかりすれば、スムーズに資料作成できます。

ここでは営業資料を作成する前の準備について詳しく解説します。

ターゲットのニーズを明確にする

準備の中でも重要なことが「ターゲットのニーズの明確化」です。

この作業により営業資料のブレがなくなり、スムーズに資料が作れるようになります。

ターゲットの性別や年齢だけでなく、住んでいる場所や性格など細かいところまで設定し、ニーズを考えていきます。

自分の商品を伝えることに意識を向けすぎず、相手の視点に立ち、何を求めているのかを考えましょう。

AIDMA(アイドマ)モデルで目的を考える

次は、ターゲットの営業フェーズを説明するAIDMAモデルを利用して資料作成の目的を考えます。

AIDMAとは、「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Desire(欲求)」「Memory(記憶)」「Action(行動)」の頭文字を取ったものです。

それぞれのフェーズにおける目的は以下の通りです。

| AIDMA | 目的 | 内容 |

|---|---|---|

| Attention(注意) | 製品やサービスについて知ってもらう | 企業情報や簡単な製品・サービス情報 |

| Interest(関心) | 製品やサービスに興味を持ってもらう | 製品やサービスの詳細情報 |

| Desire(欲求) | 製品やサービスに対して「いいな」と思ってもらう | 製品やサービスのメリットや利用シーンなど |

| Memory(記憶) | 商品やサービスを「ほしい」と思ってもらう | 導入事例やメリットなどを含めた内容 |

| Action(行動) | 成約につなげる | 資料を見たあとのアクションを示す |

ターゲットが同じだとしても、営業フェーズの違いにより資料の作り方は異なります。

顧客の営業フェーズがどこにあるかを把握しましょう。

提案前後の顧客の状態をイメージする

営業資料を見る前と後の状態をイメージすることも大切です。

例えば、「製品やサービスを全く知らない状態」から「製品やサービスを知り、興味を持った状態」に持っていきたいと考えれば、営業資料に必要な情報の取捨選択がしやすくなります。

営業フェーズを示すAIDMAも合わせ、営業資料を見せる前後の状態をできるだけ詳細にイメージしましょう。

営業資料の構成の作り方

資料の準備が終わったら、資料を作成していきます。

作り方に沿って資料を作成すると、後で修正しなければならなくなる場合もあるため、構成を考えてから作ることが大切です。

ここでは、営業資料の構成の作り方について解説するので、ぜひ参考にしてください。

1.表紙

表紙の作成には以下2点のポイントをおさえましょう。

- わかりやすいタイトルを付ける

- 他媒体のイメージと合わせたデザインにする

表紙は顧客に初めに見せる部分であるため、簡潔でわかりやすいタイトルを付けることが大切です。

表紙には、社名やロゴなども入れます。

また、デザインを見やすく工夫することも欠かせません。

ごちゃごちゃして見づらくならないよう、シンプルかつ会社や製品のイメージに合ったデザインを選ぶとよいでしょう。

2.製品やサービスの説明

ここでは製品やサービスの詳細情報を載せるのはもちろん、利用実績なども合わせて紹介します。

相手に、製品やサービスの利用価値を理解してもらえるようなページを作ります。

言葉だけでは伝わりにくい部分もあるため、製品やサービスの写真やグラフ・表なども入れて視覚的にも見やすい形で作成しましょう。

以下にポイントをまとめました。

- 英語や専門用語は多用せず、相手に理解してもらいやすい表現を心がける

- 製品・サービス概要が簡単にわかるようなリード文を入れる

- サービスをイメージできるような画像を入れる

3.課題の説明

製品やサービスを必要だと思ってもらうために、顧客が抱える課題を提示します。

抽象度が高い課題だと、見込み顧客が自分事としてとらえることはできません。

顧客自身が抱えている課題だと気づけるよう、顧客の状況や課題を具体的に記載しましょう。

事前に担当者から課題を聞いているなら、その課題にクローズアップして資料を作ります。

課題を絞って提示すれば、先方の稟議でも上げやすくなるでしょう。

この工程では、顧客に合わせた課題の説明が重要です。

- 製品やサービスの導入により、解決できる課題を記載する

- 部署の課題・担当者の課題を作成する

- 緊急度の高い順に並べる

4.課題への解決策を提示

3で提示した課題に対し、自社製品やサービスで解決できることや利用するメリットを提示します。

実際に製品やサービスを利用した後の効果を数値や表、グラフを使って説明すると、相手に理解してもらいやすくなります。

競合他社との比較データを入れつつ、自社の強みや特徴などを説明するのもよいでしょう。

5.選ばれる理由

製品やサービスを利用される理由を分析し、その内容を端的に説明します。

下記のようなポイントを具体的に選ばれる理由として記載しておくと、相手に自社の強みが伝わります。

- 「最短〇日で導入可能」「〇〇でNo.1」など、端的にわかりやすい表現を使う

- 競合他社と差別化できる自社の強みを記載する

自社だけで分析ができない場合は、既存顧客にヒアリングやアンケートなどで情報を入手するとよいでしょう。

6.事例紹介

実際に導入した事例紹介を入れれば、より資料の説得力が増します。

相手にイメージしてもらえるよう、製品やサービスを使ってどのようなことを実施したのかを具体的に記載します。

製品やサービスを利用している顧客の成功事例や導入前後の成果を比較した表、顧客のヒアリング内容なども掲載するとよいでしょう。

業界や課題が同じなど、顧客の状況に近い事例を紹介すると、自分事として考えてもらいやすくなります。

7.料金

料金体系やプランを提示します。

ここでは、下記のポイントをおさえて記載しましょう。

- プランによるサービスの違いをわかりやすく示す

- 具体的な金額を公開できない場合は、金額例や費用形態を提示する

- オプション内容を明記する

プランによって利用できる製品やサービスの機能が異なる場合は、その違いをわかりやすく記載しましょう。

また、オプションなどがあるならそれも詳しく説明する必要があります。

他にも、費用対効果やコストシミュレーションもあると親切です。

プランがいくつかある場合は、中間にあるプランを「おすすめプラン」として配置するのがおすすめです。

これにより、高額プランと低額プランの差による抵抗を少なくできます。

8.利用の流れ

お問い合わせから導入までの流れを説明します。

ひと目でわかるよう、フローチャートを利用して作成するのがおすすめです。

お問い合わせから製品購入・サービス利用までの流れを工程ごとに分けて説明しましょう。

また、各フローでどのような作業が必要なのか、金額が発生するタイミングはいつかなども記載します。

この他、下記のポイントも利用の流れのなかで盛り込んでおきましょう。

- トライアルがある場合は、その期間も明記する

- それぞれのフェーズで必要な作業をわかりやすく記載する

9.FAQ

商談時によく尋ねられる質問を掲示します。

過去にあった質問を洗い出し、FAQページを作成します。

さまざまな質問を掲載しておけば、今抱えている疑問はもちろん、顧客自身が気づかなかったことへの理解にもつながります。

回答を作る際は、顧客にネガティブな印象を与えないような表現を心がけましょう。

FAQを適当に並べてしまうと理解しにくくなるので、フローごとに分けて記載することが大切です。

- ネガティブな表現にならないよう注意する

- FAQは、随時アップデートする

10.会社概要

事業内容や資本金、設立年月日など、会社の概要を掲載する。

拠点数や従業員数など、相手に信頼してもらえるような情報があれば、記載しましょう。

下記の内容を会社概要に入れるとより自社のことを知ってもらいやすくなります。

- 会社のイメージをつかみやすい画像、写真など

- 代表者の経歴

11.問い合わせ先

最後はメールアドレスや電話番号、FAX番号など、顧客が次の行動が取れるような情報を掲載しましょう。

せっかく顧客が製品やサービスを利用したいと思ったとしても、連絡先が記載されていなければ購入できません。

問い合わせ先は必ず掲載しましょう。

問い合わせ先の記載については以下2点に留意してください。

- すぐに問い合わせできる連絡先を掲載する

- メールアドレスやホームページURLには、問い合わせフォームを設定する

営業資料をデザインする際のポイント

営業資料をデザインする際のポイントがあります。

ポイントを押さえて資料を作れば、より見やすい資料作成が可能です。

ぜひチェックしてみてください。

見てパッとわかるようにする

資料作りで大切なのが「見ただけでわかるようにする」ことです。

しっかりと読み込まないとわからない資料では、顧客も疲れてしまいます。

また、説明だけで済ませようと思っても、視覚的な情報がなければ理解に欠けてしまいます。

文字ばかりにならないようグラフや表、写真やイラストなどを使い、視覚的に伝わる資料作りを心がけましょう。

1スライド1メッセージが基本

1枚のページで伝えることは1つにします。

1枚のページに膨大な情報を載せてしまうと、何を伝えたいのかがわからなくなってしまいます。

相手に混乱を与えないようスライドの数を増やすなどし、1ページに1メッセージになるよう資料を作成しましょう。

また、情報を詰め込みすぎると相手の興味を失うことになるため、1枚当たりの文字数を決めておくとスッキリとした資料が作成できます。

見やすいフォントを使う

見やすいフォントを使うことも大切です。

また、フォントはバラバラではなく統一した方が見た目も良くなります。

見やすいフォントとしては、視認性や可読性が高い「メイリオ」や「游ゴシック」がおすすめです。

他のフォントと比較して線の太さが均一で、普通文字と太字のコントラストがはっきりしている特徴があります。

また、スライドの見やすさを高めて理解しやすくするために、基本的な文字サイズと行間は揃えて統一感を出すことも大切です。

使う色は3色がおすすめ

スライドで使う色は3色に絞るのがおすすめです。

色を使いすぎてしまうと煩雑になり、最も伝えたいメッセージは何かがわからなくなってしまいます。

通常使う文字カラーを黒や濃いグレーとして、その他にメインカラーやアクセントカラーを決めましょう。

また、不要な装飾は極力省いてください。

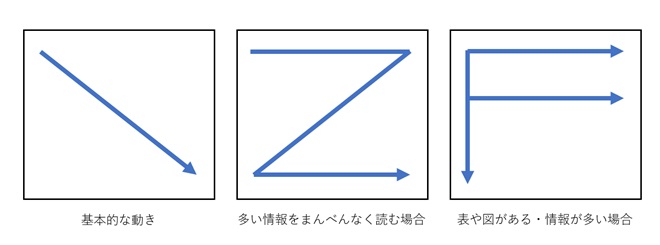

視線の流れを考えた配置

人間の視線の流れには法則があるため、その流れに沿って配置を考えていきましょう。

1枚のページを見るとき、人の目線は上から下、左から右へと動くのが一般的です。

二段に写真やイラストが並んでいる場合は「Z」の形で視線が動きます。

また、Webデザインのように情報量が多い場合には「Fの法則」に沿った動きも見られます。

このように、視線の流れを考えた配置をしていくとわかりやすい資料が作ることが可能です。

図や数字を使ってわかりやすく

資料には、図や数字を使ってわかりやすく表現しましょう。

いくら言葉で売上が上がりましたと説明したとしても、具体的にどれだけ効果があったのかがわかりません。

「売上40%増加」「20万円のコスト削減」など、数字で伝えればわかりやすいだけでなく説得力も増します。

また、表やグラフなども合わせて利用するとより理解もしやすくなるでしょう。

また、表やグラフ、図などを2つ以上並列する場合は、大きさや位置を揃えることで、見やすい資料が作れます。

営業資料の無料テンプレートを紹介

営業資料を作る際の無料テンプレートを紹介します。

一から資料を作るのは大変だと考える方は、無料テンプレートを使って効率よく作成しましょう。

Microsoft

Microsoftでは、営業資料だけでなくビジネスシーンでおすすめのテンプレートを多数そろえています。

営業・販促として企画書や顧客管理などさまざまなテンプレートがあるため、利用シーンに合わせて選びましょう。

テンプレートはPowerPointで利用できます。

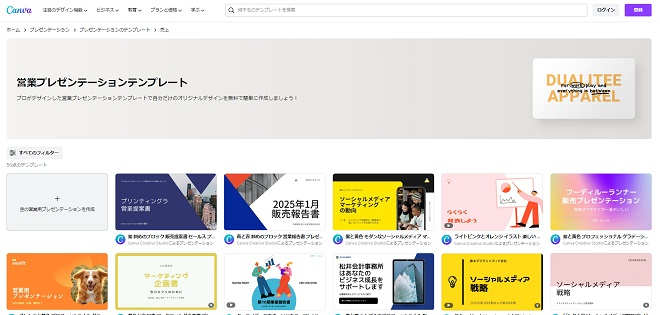

Canva

Canvaは簡単にデザインを作れるサービスですが、営業プレゼンテーションテンプレートも用意しています。

プロがデザインしたテンプレートのため、センスの良い資料に仕上げられるでしょう。

販売提案書や報告書、営業提案など、テンプレートの種類も豊富にそろっています。

プレサポ

プレゼン資料作成専門のプレサポでも、営業資料のテンプレートを配布しています。

資料はPowerPointが利用可能です。

テンプレートは穴埋め式で、2時間で完成できるようになっています。

営業資料作成の代行サービスを利用する方法もある

「営業資料を作りたいけれど、時間がない」「デザインをうまく作れない」という方もいるでしょう。

そのような場合は、資料作成代行サービスを利用するのも一つの手です。

資料作成代行サービスとは、自社に必要な資料を作成してくれる代行サービスのことで、自社の要望に合わせてデザインやストーリーを構築し、資料を作成してくれます。

営業担当者の資料作成の時間を削減できるため、本来の業務に注力できます。

営業資料作成代行サービスを詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

契約したくなる営業資料を作ろう

営業資料をいかに見やすく、わかりやすくできるかで成約率も変わってきます。

営業資料の作成には、ターゲットやニーズの明確化が欠かせません。

今回紹介した作成方法やポイントなどを参考に、契約したくなるような営業資料を作りましょう。

営業資料がうまく作れない、もしくは営業に課題を感じている場合は、営業代行を利用するのもおすすめです。

株式会社soraプロジェクトでは、営業資料の作成をはじめ、テレアポ代行、インサイドセールス代行、マーケティング支援など営業代行を行っています。

営業のリソース不足に困っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

また、営業代行の種類や内製化と比較したメリット・デメリットなどをまとめた有益な情報を無料で提供しています。

気になる方は、ぜひ資料をご請求ください。

投稿者プロフィール

-

1985年福岡生まれ

福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表

スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。

営業活動でお困りの会社様へターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。

最新の投稿

- 2024年4月25日営業代行相見積もりとは?基礎知識とメリット、マナーや注意点を解説

- 2024年4月23日マーケティングTikTok Liteは広告を出稿できる?具体的な方法を詳しく解説

- 2024年4月22日営業代行潜在ニーズとは?引き出す方法やコツ・成功例を解説

- 2024年4月18日営業代行リベートとは?意味や活用シーン・会計処理方法を具体的に解説